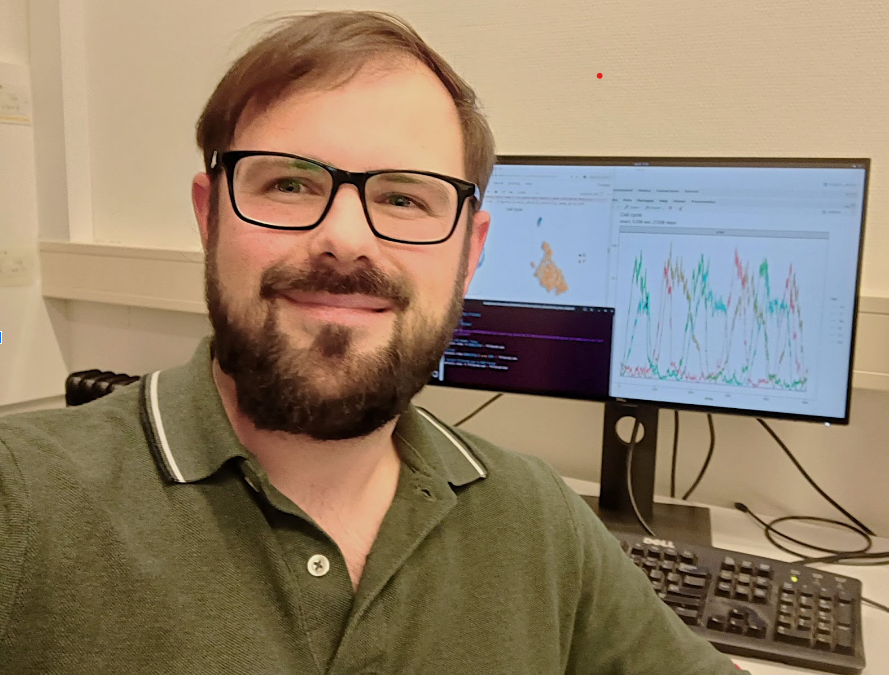

Hoy en nuestra sección Yo investigo aquí, tenemos a Benjamín Planterose Jiménez doctor en epigenómica y bioestadística que trabaja en la Universidad de Utrecht en el estudio de la toma de decisiones en el linaje mesoblástico postembrionario de C. elegans.

¿Qué inspira a Benjamín en su carrera científica?

¿Alguna vez has sentido vértigo al pensar que el encuentro fortuito de un espermatozoide y un óvulo puede dar lugar a un ser humano completo y pensante? El adulto promedio está compuesto por aproximadamente 10^13 células (¡un uno seguido de trece ceros!). Todas ellas, en principio, surgieron a partir de una sola: el cigoto, la primera célula formada tras la unión del óvulo y el espermatozoide. El proceso a partir del cual una única célula auto-ensambla a un organismo pluricelular se denomina desarrollo y la rama de la biología que lo estudia es la biología del desarrollo.

Una perspectiva útil para adentrarnos en el mundo del desarrollo es considerar a cada célula como un agente autónomo que toma sus propias decisiones. Por ejemplo, el cigoto se divide por mitosis, generando dos nuevos agentes autónomos, que a su vez deciden dividirse y generar más agentes autónomos, creciendo en número de forma exponencial. En momentos más tardíos del desarrollo, los agentes celulares toman otras decisiones cruciales como: “¿Emigro en esta dirección?”, “¿Dejo de dividirme y adquiero una función especializada?”, “¿Me convierto en neurona o en músculo?”, “¿Induzco mi propia muerte?”, etc. Desde esta perspectiva, el desarrollo se asemeja a un espectáculo de hipotéticos drones con capacidades autorreplicativas. Pero, ¿cómo se coordinan y sincronizan todas estas decisiones para que las estructuras anatómicas de un organismo pluricelular se formen correctamente, en el lugar y en el momento adecuado? ¿Quién dirige a la orquesta del desarrollo?

Para empezar a responder estas preguntas, los grandes avances de los últimos 50 años han consolidado una visión genética. El conjunto de todas las secuencias de ADN de un humano, su genoma, contiene aproximadamente 3·10^9 bases (¡un tres seguido de nueve ceros!). Es una secuencia casi interminable de solo cuatro letras (A, C, G, T) que, impresa en formato enciclopedia con tamaño de 4 puntos y a doble cara, ocuparía unos 175 tomos de 500 páginas cada uno. ¡Vaya mamotreto!

Una serie de experimentos clásicos demuestra que el genoma contiene las instrucciones para ensamblar a un organismo a partir de un cigoto. Las células hijas heredan la información genética del cigoto y todas ellas ejecutan su programa genético con precisión para dar lugar a un organismo pluricelular funcional. Esto plantea una paradoja: si todas las células contienen la misma información genética y por tanto, el mismo manual de instrucciones, ¿cómo sabe cada una qué instrucciones han sido programadas para ella y cuáles para sus compañeras celulares del desarrollo? Dicho de otra forma: ¿Cómo determina una célula su propia identidad si todas ellas son genéticamente indistinguibles?

Para resolver esta paradoja, tomemos una perspectiva epigenética. Cada célula ha de navegar por una casi interminable secuencia de ADN y encontrar las instrucciones que necesita para ejecutarlas (¡y sin Ctrl+F!). Aquellos tramos con instrucciones que no necesita, los compacta en forma de ovillos de ADN (heterocromatina); aquellos tramos que sí necesita, los descondensa (eucromatina). A grosso modo, la epigenética regula qué partes del ADN están accesibles para la maquinaria celular. Durante el desarrollo, cada célula tiene un perfil epigenético específico que evoluciona en el tiempo a medida que toma sus propias decisiones y recibe señales de otras células. Cuando una célula se divide, sus células hijas tienden a heredar sus patrones epigenéticos. De esta forma saben a partir de dónde retomar su programa del desarrollo, como si fuera una carrera de relevos.

Entonces, ¿ya está todo resuelto en la biología del desarrollo? No, el hecho de que sepamos que haya un programa (epi)genético del desarrollo no implica que seamos capaces de leerlo y mucho menos entenderlo. Las grandes preguntas fundamentales por resolver incluyen: ¿Cómo sabe una célula cuál es su posición en el espacio y tiempo durante el desarrollo? ¿Cómo se comunican las células de forma efectiva para coordinar la formación de estructuras anatómicas? ¿Cuál es el papel de las fuerzas mecánicas en este proceso? ¿Podemos predecir el programa del desarrollo a partir de una secuencia de ADN? ¿Cómo han evolucionado las secuencias de ADN para generar la gran diversidad de organismos pluricelulares que observamos en la naturaleza?

Dado que esta introducción está centrada en el desarrollo en humanos, se podría pensar que dedico mi investigación a este organismo modelo. Sin embargo, estudiar el desarrollo en Homo sapiens es en la práctica un incordio dado que sus células no siguen un programa de desarrollo estricto y gozan de cierto grado de aleatoriedad dependiendo del contexto.

En cambio trabajamos con Caenorhabitis elegans, un nemátodo de alrededor de un milímetro y cuyo genoma es 20 veces más pequeño que el humano, con fuerte apetito por la fruta medio-podrida (aunque en el laboratorio, le damos Escherichia coli de comer) y que fue aislado por primera vez de un compost en Bristol (Reino Unido). C. elegans es un organismo eutélico, sus adultos tienen un número constante de células somáticas (959 en hermafroditas y 1031 en machos). Para alcanzar ese número invariante de células, su programa del desarrollo logra un control casi perfecto sobre las decisiones de división y muerte celular. De hecho, más sorprendente que la eutelia es que C. elegans goza de linaje celular (casi) invariante: los patrones de división celular y sus orientaciones son, salvo algún detalle, idénticos entre distintos cigotos. En otras palabras, el cigoto de C. elegans es reproducible, ¡menuda bendición! Determinar el linaje celular completo de C. elegans les valió un merecidísimo premio Nobel a Sulston y Horvitz en 2002.

Específicamente, utilizamos modelos matemáticos para entender cómo las células de C. elegans integran diferentes señales en la toma de decisiones durante el desarrollo.Para los lectores más cafeteros, utilizamos varias estrategias de modelado en biología del desarrollo incluyendo redes booleanas, ecuaciones diferenciales (ordinarias/estocásticas/parciales), sistemas de reacción-difusión, modelo Cellular-Potts, etc.

Con respecto a nuestro punto de partida, un esfuerzo experimental significativo ha logrado identificar muchos de los genes que contribuyen a los distintos linajes de C. elegans. Nuestro trabajo pretende integrar lo que ya se sabe sobre sus genes, rutas de comunicación celular e interacciones para comprobar si es suficiente para recapitular los diferentes patrones de división celular y tipos celulares. Nos llena de intriga cuando los modelos que desarrollamos no son capaces de reproducir aquello que observamos en el laboratorio. Entonces, utilizamos nuestra creatividad para introducir nuevos factores o interacciones hipotéticas para complementar el modelo original. Estos “parches” inspiran una serie de ideas que nuestros colaboradores experimentales pueden someter a prueba en el laboratorio para refutar o demostrar nuevos aspectos biológicos que no se habían observado antes.

Como dijo George E. Box: “todos los modelos son falsos, algunos son útiles” o “los modeladores, como los artistas, tienen el mal hábito de enamorarse de sus modelos”. Estos modelos matemáticos son una herramienta para facilitar el pensamiento y representan una visión simplificada de la realidad. Para reproducir un proceso biológico en lenguaje matemático, se debe elegir cuidadosamente qué incluir y especificar sus componentes e interacciones con todo lujo de detalles. A veces, con solo escribir las ecuaciones, uno puede encontrar la inspiración.

Estos modelos, configurados apropiadamente, pueden proporcionar información útil sin los altos costes que conllevan los proyectos experimentales, permitiéndonos interrogar a nuestro sistema hipotético ante condiciones previamente inexploradas. En última instancia, el valor de un modelo es pedagógico y predictivo: nos ofrece un marco cognitivo sólido para entender un proceso biológico complejo de forma intuitiva y nos ayuda a decidir sobre qué aspectos enfocar los futuros experimentos en el laboratorio.

Más allá de ser una ciencia básica, la biología del desarrollo tiene grandes aplicaciones biomédicas en biología regenerativa o en el diagnóstico y tratamiento de trastornos del desarrollo. Por ejemplo, muchos biólogos moleculares consideran al cáncer como una enfermedad del desarrollo: las células cancerígenas acumulan mutaciones, revierten su epigenética hacia un estadío más temprano del desarrollo y cooptan vía de comunicación celular típicas del desarrollo para usos anómalos. Estos cambios son claves para esquivar los controles en la toma de decisiones y dividirse sin control. Hasta cierto punto, un tumor se comporta como un embrión dentro de un organismo adulto.

Por otro lado, muchos aspectos sobre el desarrollo que se descubren a través del estudio de C. elegans, son directamente aplicables a humanos; esto no es de extrañar dado que el 60-80 % de los genes humanos tienen un equivalente en C. elegans. Por ello, en los 60 años desde su establecimiento como organismo modelo, C. elegans ya acumula contribuciones claves en cuatro premios Nobel (fisiología 2002, 2006, 2024; química 2008).

En particular, el modelado matemático en biología del desarrollo proporciona un conocimiento profundo sobre cómo se origina la complejidad a partir de elementos relativamente simples. Estos modelos tienen un gran valor pedagógico y pueden tener aplicaciones directas en biología sintética, disciplina que se encarga de diseñar nuevas partes, dispositivos o sistemas biológicos.

En España, varias instituciones destacan en las investigaciones realizadas en este campo, como el centro de regulación genómica (CRG, Barcelona), el instituto de investigación biomédica (IRB, Barcelona), el centro nacional de investigaciones oncológicas (CNIO, Madrid), el instituto Cajal (IC, Madrid), el instituto de biomedicina de Valencia (IBV-CSIC, Valencia), centro andaluz de biología del desarrollo (CABD, Sevilla) y muchas universidades (Universidad de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Valencia, Universidad Complutense de Madrid, etc). Desde 2017, Barcelona forma parte de la red del prestigioso laboratorio europeo de biología molecular (EMBL), y se especializa en biología de tejidos y en el modelado de enfermedades. O, desde 2024, el Centro de Investigaciones Principe Felipe y el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC) son los hubs europeos del Caenorhabditis Genetics Center (CGC), la institución estadounidense que regula la adquisición, mantención y distribución de cepas y mutantes de C. elegans.

Benjamin planterose

Post-doc en la Universidad de Utrecht

Referencias

- S. Nurk et al (2022). The complete sequence of a human genome. Science 376(6588):44-53. doi: 10.1126/science.abj6987

- T. Kaletta, M.O. Hengartner (2006). Finding function in novel targets: C. elegans as a model organism. Nat Rev Drug Discov. 5(5):387-98. doi: 10.1038/nrd2031.

- E. Callaway (2017). The trickiest family tree in biology. Nature 547(7661):20-22. doi: 10.1038/547020a.

- C. Tomlin, J. Axelrod (2007). Biology by numbers: mathematical modelling in developmental biology. Nat Rev Genet 8, 331–340. doi: 10.1038/nrg2098

- Z. Stanger, G.M. Wahl (2024). Cancer as a Disease of Development Gone Awry. Annu Rev Pathol. 19:397-421. doi: 10.1146/annurev-pathmechdis-031621-025610.

We are all CENL: por una ciencia más inclusiva

Las diferencias suman y nos hacen únicos. Sin embargo, navegar el mundo científico no es igual de fácil para todos: existen barreras - invisibles - que afectan principalmente a minorías o grupos específicos, y dificultan un acceso equitativo a oportunidades en...

ONCOCENL

Uno de los objetivos a corto/medio plazo de nuestra asociación es fomentar la interacción entre los científicos españoles en Países Bajos. Esto se pretende a nivel global e interdisciplinar pero también de manera específica mediante acciones que pongan en contacto a...

Victor Gervilla: De Suecia y Ciencia a Países Bajos e Industria

1. ¿Quién eres y a que te dedicas a día de hoy en el ámbito industrial? Soy Víctor, físico de Granada especializado en simulaciones, y trabajo como ingeniero de software en Qblox (Delft). Esta empresa produce componentes electrónicos para controlar procesadores...

PABLO RODRÍGUEZ: DE LA INGENIERÍA A LA TRADUCCIÓN PASANDO POR ARQUÍMEDES

Por Beba ARLANZON Cerramos la primera temporada de Épsilon con Pablo Rodríguez, CENLer del mes de febrero. Pablo es físico, matemático y actualmente trabaja como ingeniero de software para investigación en el Netherlands eScience Center. Empezamos nuestra entrevista...

La culpa es de Stephen Hawking

Historia del libro: “La culpa es de Stephen Hawking” es un libro de divulgación científica escrito a cuatro manos que intenta despertar el interés a jóvenes preadolescentes por la inminente colonización del espació. Las dos primeras manos son de Daniel Arguimbau,...

¿Por qué se celebra el día del orgullo?

Como pudimos leer en el artículo previo (https://www.cenetherlands.nl/junio-el-mes-del-orgullo-como-hemos-pasado-de-una-protesta-en-las-calles-a-ser-usado-como-pink-wash-por-instituciones/) los disturbios que tuvieron lugar en Stonewall empezaron a despertar los...

Revolucionando la Neurociencia con el Deep Learning

Introducción El cerebro humano es el "objeto más complejo de nuestro universo observable", como dijo Christoff Koch, conocido por sus estudios sobre las bases neuronales de la conciencia. Este órgano está formado por miles de millones de neuronas, sinapsis y circuitos...

Laila Al Qadi: «El mentoring siempre se centra en la persona y en su desarrollo»

La segunda promoción de mentores/as acreditados/as por CENL acaba de terminar su formación Por Beba ARLANZON Cuenta la tradición que el primer mentor de la historia fue Méntor, amigo de Ulises, a quien el héroe griego encomendó la educación de su hijo Telémaco antes...

CENL: Código Ético

Para poder hablar del Código Ético de CENL es importante, primero, entender por qué creemos necesario un código ético y qué nos aporta en una asociación como la nuestra. Científicos Españoles en los Países Bajos, o CENL, como la conocemos en el día a día, fue creada...

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN DEL SEGUNDO TALLER DE FORMACIÓN PARA MENTORES CENL

Laila Al Qadi, experta en mentorazgo, impartirá el curso los sábados 10 y 17 de junio online Por Beba ARLANZON A lo largo de nuestra vida, todos/as nos encontramos ante encrucijadas. Cuando la decisión atañe a nuestra vida personal, solemos consultar a familiares y...